竹工芸の教室に通い始めて2年と少々。次に作っているのはこれ。「和装小物」に分類されるんでしょうね。網代編みの小振りな手提げ籠みたいなものです。持ち手はついておらず、袋を絞って結んだ紐部分を持つんだと思います。

ほら、お宮さんが熱海の海岸を散歩する時にブラブラさせてる奴ですよ。

これは教室の先生が20年ほど前に作ったもので、参考品(教科書ね)として拝借してあります。

キモは

1. 「起こし」=底から側面に繋がる部分の折り曲げ=が正確かつキッチリとしていること。

2. 胴から口の部分にかけてなだらかに絞ったような曲線になる事。

3. 加飾の籐の模様が、均一に緩みなく巻けている事。

ですが、いずれもなかなか力量が要るような予感がします。

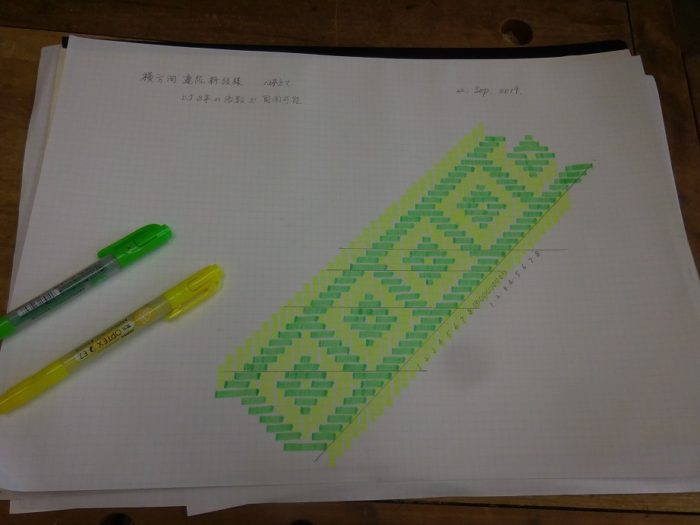

教室の先輩がコピーしてくれたパターン図を参考に、底部分が完成。長方形になった編み目が見えてますよね。「長桝網代編み」っていう底編みなんですが、長方形の物を作るのに使われるベーシックな編み方です。

中心に縦横30本のヒゴを配置し、その外側左右上下にそれぞれ21本ずつのヒゴを増やしながら編み進めます。

中央の正方形と、その外側に増やすヒゴの本数を変えることで縦横の比率と大きさを変える事が出来るようです。

今回は(30+21+21)X2=144本のヒゴを使います。

コテで起こして下から5段ほど編んだ状態です。起こしの所は予想外に綺麗に起きているようです。

角の部分。この部分に大きな穴が開くようではいけません。角のポイントを間違えていれば、穴は大きくなり、編み本数も辻褄が合わなくなってしまう様です。

下から6段上がった部分に、横方向に1列に並んだ桝目模様を入れたいので、編み方のパターンを描いておきます。この桝目は9本立てですが、3本は隣の桝目と共用しているので、ヒゴの総本数が6の倍数ならぐるりと1周して辻褄が合うんだとわかりました。

他に13本建ての桝もあるんですが、その場合は8の倍数です。

6X12=72、8x9=72 なので、どちらでも可能になっています。

編みあがりました。横方向に桝目が並んでいます。当然ながら24個の桝が不都合なく並んでいます。

この後は加飾(これは漆の用語です。ベースの塗りの上に螺鈿や蒔絵などの装飾を施すことを言いますが、竹工芸で縁や脚となる部分を取り付けて完成品にすることの総称がわからないので仮にそう呼んでおきます。)に掛かります。

その前に余分なひごを切り落として置くんですが、悲しいね。

網代用のヒゴを作り始めて最初の1年で作れたヒゴはたったの200本ほど。計算(どういう計算なんじゃ)すると3か月分ほどの時間を切り捨てたようです。

網代は編みそのものは単純で、桝形の模様もパターンが掴めてしまえばそれ程難しくありません。ヒゴ8割編み2割ってところでしょうか。

こいつを完成させたら次は持ち手付きの手提げ籠(おばちゃんご愛用の買い物かごを想像してね)をつくりましょうね~~~。