預かってきた古箪笥は2棹あるんですが、再生後の設置場所の関係で、どちらか1棹を再生し、残りは分解してゴミに出すことになっています。

比較的痛みが少なく、使いやすそうな方を残す事にしました。

全体の大まかな方針は

1. 設置場所と収納する着物の量から、高さ1700X幅1600ぐらいの大きい方の箪笥を 使う。

2. そのままでは大きすぎるので、3ブロックに分かれているうちの1ブロックは廃棄し、全体の高さを1400までに抑える。

3. なるべく元の材料を使う。

ということで、細部をどうするかはやりながら考えるっていう、いつもの場当たり・泥縄方式でスタートします。

上の写真は捨てる予定の引き出しですが、見付け部分に派手な玉杢のタモが使われています。しかも他の材(多分山桜)の表面に1mm強の薄板に挽いたものが接着してあります。塗装は着色後ニス仕上げです。

玉杢のタモは順目と逆目が錯綜していて、鉋掛けの時に逆目を喰らうと掘れて下地までめくれてしまう可能性大です。

鉋をキンキンに研いで表面のニスと着色材を削る方が仕上がりは良いんですが、硬くなったニスに鉋の刃だ当たると、多分一発で刃こぼれし、結果逆目を掘ってしまいます。

引き出しの底板を外し、作業台の上に引き出しを固定する補助アームを設置してサンディングすることにしました。サンダーの右側が塗装を剥がした部分、左側の色の工法が元の状態です。

サンダーの番手は120番。この後240番--水引き--240番で塗装に入ることにしました。

底板は2分(6mmね)の桐材。物はよくありません。あちこちにひび割れがあり、全部は再生できないので、捨てる引き出しの底板を流用する必要があるでしょう。

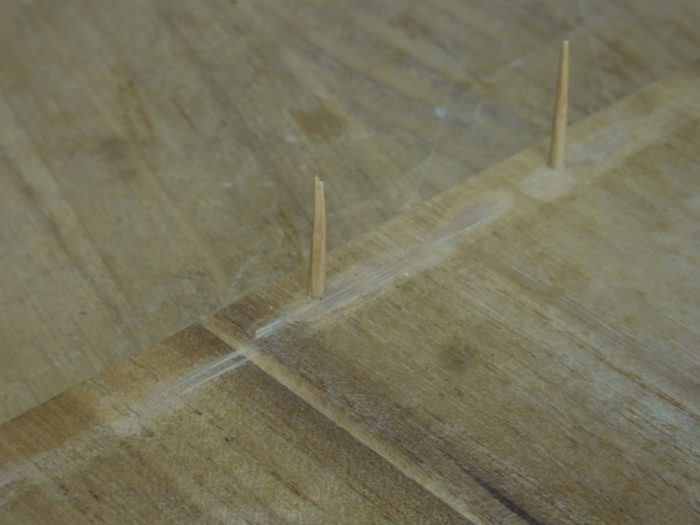

底板は木釘で固定されていました。接着剤を併用してあったようですが、経年劣化で殆ど効かなくなっていました。部分的に効いているところがあり、底板がめくれて破断した部分もあります。接着剤を剥がすのに鑿と小がんなを使いましたが、どちらもすぐに刃が欠けてしまいます。

木釘はなるべく折らない様に丁寧に抜き、残して置きます。

引き手の金具です。汚れが激しいです。取り付けのピンがヤワなのでこのまま再利用できるかどうかわかりませんが、デザイン的にはシンプルでスマートなので、どうにかつかいたいものです。

引き出し中央部には鍵穴があり、ご覧のような飾り金具が付いています。鍵自体は錆びついて使い物にならず、必要もないでしょうから取り外しますが、飾り金具は穴塞ぎのために残して使います。

この汚れを落とす方法を考え中です。お勧めの方法がないかしら?例えば何かの溶液に漬けて置けば一晩でツルピカになるとか・・・・。

やってみた結果、引き出し1枚を再生するのに4~5日かかる感じです。多分全部終わるのに2か月~3か月掛かりそうです。

多分一から作った方が簡単です。一番手っ取り早いのは新品を買う事。潰れそうな家具屋がゴロゴロある土地柄なので、安く手に入ると思います。

でも、そこをグッと我慢して再生するっていうのが良い処なんです、いや私にとってっていうことですけどね。

2~3か月楽しめそうで、久しぶりにワクワクする仕事にありついた感じです。

あ~~ぞくぞくするなあ。嬉しいなあ~~~。